1

때는 군인이었을 무렵, 네 번째 휴가, 그중 두 번째 날. 친구와의 소중한 시간을 보내고 다시 인천으로 돌아왔다. 여전한 듯 변한 그리웠던 이 동네, 오후 6시에 예약된 미용실에 들어가 자리에 앉았다. 자리에 앉고 보니 웬 꼬마 여자아이가 옆에서 뚫어지게 만화 영화를 보고 있다. 보아하니 오늘 머리를 볶은 모양이었다.

직원들과 그 아이의 어머니는 그 아이를 흐뭇하면서도 사랑스럽게 바라봤다. 눈에 넣어도 아프지 않다는 게 무슨 말인지 어머니의 표정을 보고 간접적으로 체감했다. 커다랗고 똘망똘망한 눈, 앙다문 입술에 빵빵한 볼살. 당돌하고도 당찬 목소리. 내가 보아도 정말 귀엽고도 무구(無垢)해 보였다. 뭐 보고 있냐는 직원의 질문에 제법 진지한 눈빛으로 일목요연하고도 또박또박하게 설명하던 꼬마 아가씨의 모습. 왠지 모르게 전날 나눴던 친구와의 대화가 떠올랐다.

전날, 친구와 모퉁이 고깃집에서 식사를 하며 이야기를 나눴다. 친구는 여전히 잘 지냈지만, 나름의 고민이 있었다.

「살아가다 보니까 순수함과 멀어지게 되는 것 같아.」

칸트나 후설, 하이데거 등 많은 근현대 철학자들이 순수를 정의했다. 그러나 이를 막론하고 언급해보자면, 내게 있어 순수란 우리가 어릴 적 누구나 갖고 있었던, 물들임 없는 마음이었다.

어른들의 보호 아래 세상을 바라보던 우리는 결국 그 이면과 마주하는 순간을 겪는다. 그런 순간들이 겹겹이 쌓여 성장을 하고, 배우고, 소중함을 알게 된다. 어른이 되어가지만, 결국 우리는 어릴 적 갖고 있던 그 솔직하고도 천진무구한, 진심 어린 마음을 잃어간다.

조금씩 거짓말을 보태고, 나보다는 세상과 남들에게 더 좋은 모습만을 보여주려 노력하고, 실리와 타협하며, 때로는 그렇게 진실과 멀어져 간다. 한없이 밝고 자유로웠던 맑고 푸른 마음은 어느새, 부정적이고도 염세적인 검은 먹구름이 되어 흐려져 가려진다.

다만 우리는 살아가면서 그 먹구름에서 쏟아지는 굵은 빗물들에 익숙해져간다. 때로는 우산을 쓰고, 때로는 직면한다. 또 때로는 웃으면서 그 빗물을 즐겁게 맞기도 한다. 그런 빗물들 사이로, 이따금씩 우리는 하늘을 지긋이 올려다본다. 맑았던 나날들을 추억하거나 읊조리기도 하면서 말이다.

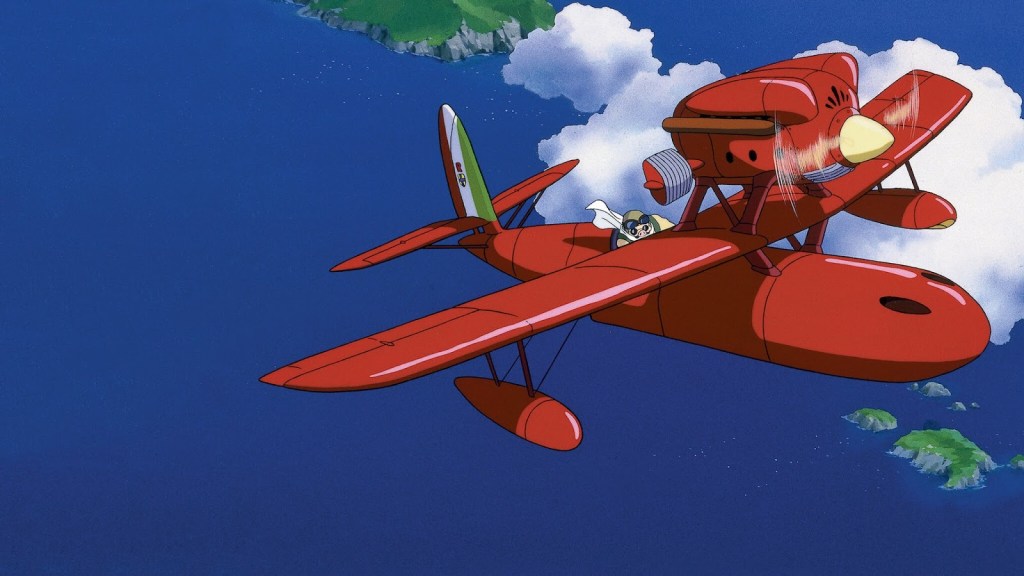

휴가 출발 이틀 전, 어릴 적부터 함께해온 친구가 추천해 준 미야자키 하야호의 「붉은 돼지」 를 보고, 극 중 삽입곡인 히사이시 조의 「돌아갈 수 없는 날들」 을 들으며 오랜만에 다시금 그 푸른 하늘을 마주 볼 수 있었다.

「붉은 돼지」 의 내용은 동일 감독의 「벼랑 위의 포뇨」 처럼 결코 동심을 저격한 작품은 아니다. 1929년 파시스트 체제 하에 있던 이탈리아와 제 1차 세계 대전 전후를 시대적 배경으로 둔, 아픈 과거를 지닌 군인 출신 파일럿의 꽤나 무겁고 묵직한 이야기다. 그러나 작중 주인공은 더 이상 군인도 아니며, 당대 지배적이었던 이데올로기에 순응하지도 않는다. 오로지 스스로의 기준으로 현상금을 사냥하거나 자유롭게 비행할 뿐인 낭만가다.

그리고 그 모습은 결코 처량하거나 불쌍해 보이지 않았다. 푸른 하늘이나 붉게 물든 석양을 편대 없이 홀로 가로지르는 순간들, 혹은 선량하고 순수한 마음을 지닌 피오와의 애정이 절정에 이르는 마지막 해변가의 장면에서 가슴이 뛰었고, 이루 말할 수 없는 해방감이 밀려왔다.

마음속 깊이 뭉클하고도 벅차오르는 이 감정. 어느샌가 너무나도 잊고 살아왔던 게 아닌가 싶었다. 그리고 이것은 어릴적 순수와 매우 유사한 것이었다. 당시엔 이 감정이 정확히 무엇이고 왜 밀려왔는지 딱 떨어지게 정의내릴 순 없었지만, 군인이었던 터라 더욱 직관적으로 느꼈던 걸지도 모르겠다.

여하튼 친구도 나도, 순수와 그 마음, 감정을 잃고 싶지 않다고, 결코 잃지 않겠다고. 그렇게 이야기했다.

2

내 어릴적 꿈은 거창하거나 무언가가 되고 싶다는 선언과는 거리가 멀었다. 온몸을 붕뜨게 하는 설렘과 이를 기인하게 해주는 아름다운 순간을 끊임없이 바라볼 수 있다면 정말 좋겠다는 마음 뿐이었다.

어쩌면 내가 어릴 적부터 지브리를 좋아해왔었던 것도, 부모님을 따라 장르를 막론한 문화 예술을 좋아했던 것도, 그것을 처음 접한 4살부터 지금까지도 여전히 같은 마음인 것도. 줄곧 보고 자라며 마음속에서 무의식적으로 품어왔던 이 꿈이 아직 사라지지 않았기 때문에, 살아있기 때문이지 않을까 생각을 했다. 진심 어리고도 진실한, 천진무구하고도 한없이 자유로롭고 순결했으며, 사사로운 갖은 미혹 따위는 눈에 들지 않았다. 그것이 내 어릴적 순수였다.

그러나 균열이 가기 시작한 건 입시 미술을 겪고 나서의 고등학교 1학년 무렵이었다. 여전히 부푼 꿈을 안고 있었지만, 잘해야만 한다는 압박 속에서 원대한 꿈은 그저 바래져 갔다. 내 눈에 보이기 시작한 건 매달 학원비를 결제할 때의 금액과 학원 벽지 빼곡히도 나열된 우수작의 향연들과 합격자 목록. 어느새 내 꿈은 떳떳하게 실기를 하며 실망시켜드리지 않는 것이었다. 누구에게 털어놓은 것은 아니었지만, 남들에게 그것이 어떻게 보였을지. 일찍 철이든걸까. 어쩌면 오염이었을지도 모르겠다. 옹기토 위에 스며든 곰팡이와 피어난 버섯, 흰 도화지 위에 내려앉은 먼지와 원치 않았던 물감처럼.

3

책임감으로 빚어진 입시는 잘 마무리 되었지만, 학부에서 요구하던 것은 사뭇 달랐다. 그것은 순응된 질서 내에서 부지런히 정답을 찾아 완결 짓는 일이 아니라, 저항하는 움직임으로 새로운 질서를 구축하는 과정 그 자체에 있었다. 그리고 그것이 대학 생활을 잘 해야만 한다는 이유를 제쳐놓고, 진정으로 미술을 하게 된 이유가 되기도 했다. 해야만 하는 과제가 아니라, 좀 더 하고 싶은 이야기를 건네고 싶었다.

물론 그 이야기를 창의적이고 독창적인 방식으로 드러내는 건 쉬운 일이 아니다. 견고하게도 쌓인 역사 속에서 이미 너무나도 많은 체계들이 제시되고 증명되어 왔다. 수없이 많은 시도들이 지금 이 순간에도 겹겹이 쌓여지고 있다. 특히나 미디어 커뮤니티로 연결된 소셜 네트워크 서비스들이 대중화되고 동향을 이끄는 현대 사회에선, 그 체계들이 다소 보편적이라 볼 수 있다.

그러나 세상에 완전한 가치는 없다. 견고하게 다듬어진 체계 속에서도 기필코 균열이 있다. 예술가는 그 균열에서 가능성을 본다. 세계에 놓인 감각 언어를 매개로 가능성을 증명한다. 또 존재하지 않았던 것을 존재하게끔 증명하고, 시공간 너머의 사변적인 요소들을 눈앞에서 시사한다. 어느 누가 소변기를 예술로 바라보게 했겠는가? 또 원본의 위계를 벗어나 무한히 복제된 저품질 이미지 따위를, 알고리즘이 가치와 주목도를 분류하는 체계에 맞서 그 미약함 자체를 환기하는 대상으로 보게 했겠는가? 이는 우리가 의식하거나 무의식적으로 스쳐 지나가는 것들에게 입체성을 부여하는 일이다.

따라서 예술가의 본질적인 역할은, 같음을 다르게 바라보는 시선으로 기인된, 허구와 실재를 연결하고 증명하는 것에 있다. 이를테면 셰리 레빈이 기존 거장들의 작품 및 이미지를 그대로 재촬영해 의미를 부여한 방식이나 워홀의 실크스크린처럼 대중 스타의 이미지를 복제해 아이콘성과 공허함을 동시에 가시화하는 방식이 그 예가 될 수도 있다. 나열과 은유는 한 끗으로 보여도 엄연히 다르다.

그러니 순수이며 표준이라 여긴 것들이 삐걱대고 어긋나는 순간은 오염이면서도 위대하다. 어쩌면 순수보다는 오염과 본질적으로나 태도적으로나 유사한 것이다. 처음의 순수한 마음으로 시작된 이 길은 예상치 못한 방향으로 변질되고 오염되었지만, 그 과정에서 스며든 불순함에 되려 의미가 있었다.

4

그런 의미에서 동시대 예술은 전위성이 강하다. 미술이 기록이나 재현의 수단에서 벗어나고, 그 자체로 완결성을 지니기보다는 확장적인 주제의식을 드러내는 장르로 변화함에 따라 전위적인 경향도 강해질 수 밖에 없다. 따라서 쉽게 이해되거나 인정받기란 어려운 일이다. 이는 꽤나 반항적이기에, 누군가에겐 기존의 숭고하고 겸허한 가치를 오염시킨다고 여겨왔기 때문이다. 그러나 어느 시대든 그 나름의 역사적 조건 속에서 고유한 형식을 지녔고, 그와 동시에 이를 거스르는 반항 역시 늘 존재해 왔다.

Han Dae-soo, A Long Way, 1974. Korean LP Album Cover (Source: lpcafe), The album gained popularity among the public at the time, but unfortunately, it was banned due to its cover photo — which remains provocative even today — and because the song “Give Me Water” (Mul Jom Juso) was said to evoke images of water torture.

국내는 더군다나 급진적인 변화에 꽤나 보수적인 사회였다. 1960년대 중후반 한국은 경제적 성장을 이륙하기 시작하고, 그 속에서 성장해온 청년들은 1970년대에 이르러 TV보급과 함께 소비와 문화 향유 욕구가 강해졌다. 그러나 국내는 이런 변화를 법으로 규제시켜 검열하고 단속했다. 한국 대중음악사에서 1974년 한대수라는 포크 록 가수의 [멀고 먼 길]이라는 앨범은 1970년대 한국 사회의 혼란, 사회적 갈등, 개인의 고독과 저항 의식을 담고 있는데, 이는 당시 국내의 군사정권의 강한 검열 속에서 예술을 통한 사회 비판이 어떻게 억압받았는지를 보여주는 대표적인 사례일 것이다.

그 의지가 이어진 것인지는 모르겠지만, 요즘 국내의 국공립미술관을 가봐도 역사적이거나 사회 정치적, 그리고 사변적인 거대 담론을 다루는 작업이 많다. 특히나 문화적 상대주의, 다원주의가 공존하면서도 충돌하는 양상이 보여지는 현대 사회일수록 그 담론 주제로 발화되거나 외면 받고 있는 이면의 목소리를 내고자하는 작업 양상들이 점차 많아지고 있는 것 같다. 가령 임민욱이나 정연두, 양혜규 그리고 이불과 김아영 작가처럼 말이다.

그렇다면 지금 현대의 문화예술 비평가들은 이러한 흐름 속에서 문화생산자들이 갖고 있는 가치관과 여러 상관관계에 대해서 보편적 가치와 개인의 주관적 가치를 어떻게 다뤄야할까. 그리고 과연 이를 어떠한 지점에서 마주보고 타협해나가야할 것인가. 순수와 오염의 경계는 어디 즈음에 맞닿아있는 것인가. 복잡한 현실 속에서 한층 더 명징하게 떠오르는 현대적 난제일지도 모른다.

5

지난 과거를 살펴보자. 68혁명 이후, 결국 단 하나의 근원이나 원칙만이 진리로서 작동되는 이념이나 체계는 붕괴되었고 흩어졌다. 이윽고 조셉 코수스의 <하나 그리고 세 개의 의자들> (1965)나 이건용, <장소의 논리>(1975)같은 개념 미술의 형식이 천착되기에 이른다. 리얼리티, 재현, 개념 모두 의자면서 각각이 의자다. 홍대 운동장에서 원을 그려놓고 손으로 가르키거나 들어가면서 ‘거기’와 ‘여기’와 ‘저기’를 외치며 장소와 공간의 경계적 영역에 질문을 던진다.

누군가에게는 쉬워보이거나 우스워보일 수 있을 지라도, 이러한 다중 관점적인 시선은 분명 아직은 규정짓지 못한 미지의 것들로부터 인간이 한 발자국 더 나아갈 수 있도록 돕는 중요한 덕목이다. 상술했듯, 진작에 이를 미술이 아니라 취급하거나 의심하지 못하도록 검열했다면, 미술은 주체성과 생각하는 힘을 잃은 채, 특정 수단으로서 귀속되었을지도 모른다.

그 시선에서 기인된 조형 언어 체계가 견고히 구축되고, 당위성을 지닌 채 발현된다면, 존재만으로 고유의 개념이 되어버리는 상징적인 인물이 되는 것이지 않나 싶다. 뒤샹이 그랬고 워홀이 그러했듯, 이미 그렇게 이루어져 왔다. 더 이상 무에서 유를 창조하기 어렵다고 여겨지는 동시대의 조건 속에서도 여전히 유효한 원리라고 믿는다.

6

요즘은 오염이 좋다. 다시 말하자면, 오염도 좋다. 물론 가끔은 입시생과 대학 새내기 시절에 느꼈던 부담감과 무거운 마음이 다시금 강하게 들기도 한다. 그러나 미용실에서 발견한 꼬마 아가씨처럼 순수한 아이로 돌아갈 순 없어도, 좋은 전시나 작업 또는 그런 매체를 접할때면, 그리고 그런 것을 해나갈때면 여전히 마음 속에 생생히 살아있단 느낌을 받는다.

그리고 그것은, 여지껏 겪지 못했던 새로운 가능성을 목격할 때다. 이는 대개 오염된 것으로부터 비롯된다. 오염을 보고 순수해진다니 아이러니 할지도 모르겠다. 그러나 고정 불변하다고 여겨왔던 질서에 작은 구멍을 내는 것이 문화생산자로서 우리의 일 아니겠는가. 가령 당장엔 결함이나 오염이라고 생각하더라도, 그저 어긋난 편린에 불과하다고 부르더라도 관계 없다. 중요한 것은 이를 대하는 스스로의 태도에 있다. 행하는 나의 마음이 진솔하고 순수하다면, 동기는 그것으로 족하다.

그래서 친구와 나눴던 2년전의 다짐은 여전히 유효하다. 아직은 우리 마음속 생생히 살아있는 이 순수를 꼭 지키며 살아가야겠다고, 적어도 결코 이 마음가짐을 잊지 않겠다는 것을. 미용실에서 만난 꼬마 아가씨와 피오의 그 눈처럼. 그리고 그 두 눈으로 오염을 목격하려 있는 힘껏 애써보겠다.

소중한

towertvoll@gmail.com